让我们和不能原谅人类的你一起活下去吧

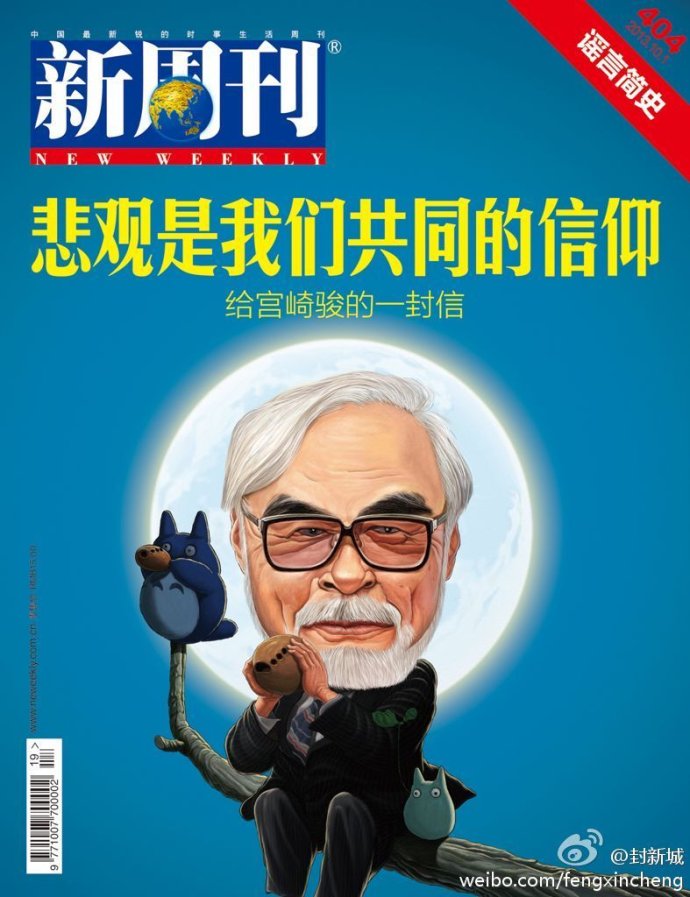

宫崎骏:

您好!

我看完动画《起风了》之后,理解了为什么你把它作为最后的一部作品。《起风了》一点也不像你,但是,它是你。

《起风了》讲述的是日本航空之父、零式战机的开发者堀越二郎年轻时的故事。主人公崛越二郎与一名美丽少女相恋,可是她罹患当时被视为绝症的肺结核。绝症,再加上充满动荡的战争环境,让爱情注定是悲剧。

爱情只是故事的表象,或者说,是一个幌子。《起风了》实际上讲述的是一个男人和一架飞机的故事。男主人公二郎要造出“优美的飞机”——零式战机,您以一个动画大师高超绝伦的技巧,来呈现飞机的美感,战机和大自然、民众和谐地交融在一起,让人几乎忘记了一个最重要的事实——飞机无论多么美轮美奂,它自始至终,是战争的道具。而制造它的军事技术人员,一味沉浸在造出优美事物的梦想里的二郎,虽然不曾歌颂或美化过战争,可他自始至终,都是战争和暴政中尽忠职守的螺丝钉。

这是我们所熟悉的宫崎骏吗?那个反战的、幻想的、浪漫的,用爱和善去化解杀戮和人类残酷天性的宫崎骏,去哪儿了?

又或许,这才是真正的你?

《起风了》的故事发生在二战时期。你出生的那一年,日本空袭珍珠港。你的父亲在二战前是生产飞机元件的工厂主,而你的母亲,和的女主角一样,罹患肺结核——看过一个故事,说你小时候经历了挫折,希望得到母亲的鼓励,然而母亲连从床上坐起来抱你的力气都没有。

不需要多么深入的挖掘,就可以发现你=二郎的关系。你经历了颠沛流离的童年,而这全部拜二战所“赐”。

二战战败对于那一代日本人的影响巨大。三岛由纪夫曾经回忆:“我是在亲戚家听到帝国投降的消息的,仅仅想到投降宣言本身,我就感受到一种奇怪的虚无感,超越了所有的情绪反应,但树木仍旧沐浴在夏日阳光中,看到这些——尤其身处一个普通家庭,生活如常继续,真的很令人迷惑。战争的结束,是我人生的转折点。”

而那时候刚上小学的你,也迷上了画战争图,迷上了飞机尖锐的机首和军舰上的巨炮。战败阴影下成长的男性,屈辱仍在,然而,战败的伤痕却阻碍了杀戮和暴力的快感。这样的压抑和扭曲,化作了十分痛苦的虚无。

所以,你总说自己的童年是无比痛苦的:“十八岁之前,几乎都躲在房间里乱吼乱叫,一心一意只想要忘记一切,也因此真的忘了一切。”

在用鲜亮的色彩,画了无数热情积极的主人公,设计了无数种安慰人心的结局之后。忽然,你用最后一部作品,回到了那个在纸上画飞机大炮,做着重新振兴日本的强国梦的自己。

你的偶像司马辽太郎死时,你说:“日本正在沉沦,我却非得目睹这个难堪的时代不可。司马辽太郎无须见到不堪便离开人世,反倒使我松了一口气。”

厌恶当下,希望回到过去的日本。这依稀让我想到了最近看的《半泽直树》,主人公也在声讨着老朽、腐败、臃肿、不上进、堕落的日本,而希望回到充满了匠人精神奋斗的年代。

从半泽直树和你身上,我都依稀察觉到了些日本想要追赶世界脚步的悲壮。

你固然是反战的,也并不是什么军国主义者——你甚至连东京申奥都反对,你拒绝了当奥运会开幕式的导演,说:“我不会为这些人制作影片。”

因此,当《起风了》的二郎终于制造出完美的战斗机,将要面对二战的时候。你无法处理他的矛盾,他该如何去面对将要到来的杀戮、战乱、躲警报的百姓和死于战斗机炮火的人民?

你能想到的解决办法,是让男主角的得肺结核将死的妻子的亡灵说:“二郎,还是要活下去!”

于是,二郎就依照她的旨意,活了下去。

女主角的形象来源你的母亲吧。你在制作《风之谷》时母亲去世,没有见到她最后一面,于是,你把母亲幻化成各种这样的形象在作品里出现,她时而是个老妇,时而是个少女,在大多数时候,她是一个庇护者。你的主角很少天生能够自由而强壮地飞翔,大多数是借助女性的力量。

你在作品一遍又一遍地为她送行。这既是极温情的举动,可也是极冷酷的。正如格雷厄姆·格林说艺术家都是殡葬业者,一遍遍地把苦恸、绝望、创伤埋葬;然后掘出,再埋葬。

母亲对你说:“还是要活下去。”

你在这里其实撒了一个谎吧。真正想要积极地面对未来的人,不会用力地对自己说出这句话。这就像川端康成写过的,看到凌晨四点开着的海棠花,忍不住自言自语地对自己说:“要活下去。”不久后,还是选择了自杀。

二郎继续活下去,面对的是战争的未来。而你继续画下去,面对的是你失望之极的时代。

你说自己在创作时感受到了主人公在面对无法确定未来时的惴惴不安。

“时代已经追上来了。”

大量消费文明继续膨胀发展、各种媒介和技术直接改变着电影的形态,3D效果已经成为电影的标准配置。对于坚持不用新技术制作电影的你来说,这也是一场无法停止的战争。

你坚持手绘,不用电脑绘画。认为互联网和电视都是大怪物,如果大量使用互联网和手机,人们很肯定就不再感动了。

——即便你说的都是正确的,可那又怎么样呢?这仍然是虚弱的宣战,是用鼹鼠打洞扒出的土造山,时代仍然能够不费吹灰之力就赢得这场战争。

你让二郎活下去,自己却放弃了。

你一直是矛盾的,有评论说:“宫崎骏是一个身处在矛盾之中的艺术家,一方面,我们看到他对自然的爱,他的理想主义;而另一方面,我们也看到了怀疑和犬儒主义,他的厌世和现实主义。”

这种矛盾在作品《红猪》里最为明显。

在和偶像司马辽太郎的对谈当中,你突然叹气说:“还是不该去做《红猪》这样的作品啊!”

为什么不该,是因为你在作品了放任了对人类的不屑,对自己的失望吧?用王朔的话说:“全暴露了。”

比起为人所熟知的《天空之城》《龙猫》,《红猪》并不是多么显眼的作品,甚至显得有些怪诞,讲的是一位一战时期的意大利飞行员成了一只猪,此后,变成了一位赏金猎人,打击空中劫匪。

你的作品的主角往往是十三四岁的少年,勇敢、纯洁得一尘不染,象征了世界一切希望与美好。这部作品的主角却是一个丑陋的成人猪,怯懦、矛盾、躲在一只猪的面具之后。主人公把自己诅咒成了一只猪,因为一战让他大受打击,“好人全死了”。

你的厌世在作品里俯仰皆是。有一个小细节:这位猪先生爱抽烟,而且随意扔烟蒂。当工作人员看试映的时候,都忍不住惊呼:“这只猪是反社会的啊!”在《幽灵公主》里,你曾经让主人公小珊誓死保护着人类要砍伐的森林。到了《红猪》时,你说:“一旦生态系统遭到完全的破坏,树木的有无,森林是否完全灭绝又有什么可在乎的?”用浅显易懂的话翻译过来,就是:“爱谁谁吧!”

红猪从飞贼手里夺回一群小女孩人质,然后去银行取他的酬劳,他把一大摞钞票塞进袋子里时,职员说:“您不要买点爱国债券么?也算是为国家做点贡献啊!”红猪冷冷地回答:“这是你们人类的事情,与我无关。

红猪是你,你曾经说过,进入中年,就会变成一只猪。

不是出于厌恶自己,而是出于厌恶他人,不想与人类为伍。四十岁的人生,社会并没有那么糟糕,只是不好不坏,没有什么让人惊喜的东西了;友情依然温暖,只是自己一个人会更好;自己也不是没有理想,而是可追求可不追求。

电影里的红猪热爱飞行——如你爱动画,当他带着他人飞行,他人看着大地,说:“世界真美好!”红猪却陷入了无言。

对普通人来说,这叫做“中年危机”;对艺术家来说,是人生和艺术的双重危机。《红猪》上映前夕,你说“即使世界变得一团糟,人还是得活下去。未来甚至是连飓风以后也无法换来焕然一新的感受,我也愿意像傻瓜一样,边吸废气边开着双人座敞篷车上班,就算车子里既无暖气又无冷气,穿着御寒衣物行驶在脏脏的东京街头,弄得全身脏兮兮也没关系,这是我的觉悟。”

说这话的你,让我想到电影里,红猪穿着风衣,戴着墨镜,站在晚霞映照下的船头。风衣被吹得呼呼作响,红猪却面色平静。

说到底,仍然,是“要活下去。”

你说:“在我小学的时候,有位老师对我的影响很深,那是在昭和二十三年左右,桥梁常常因为台风肆虐而冲毁的年代,那位老师对我们说:‘在日本,每年被洪水冲掉的桥梁,远比我们每年所建造的桥梁要多。’

我听了好害怕,对大人来说,或许只是一句玩笑话,但是,我却以为日本的桥梁再过不久就会全部消失了。这句话大概奠定了我的世界观吧:纵使觉得现在最美好,但总是担心这一切最终会被衰退毁坏。”

所以你期待着看到东京被淹没,曼哈顿成为孤岛。在你的动画里,被大水淹没家园的画面总是优美,几乎可以看到画下这画面时你略带惊喜的表情。

我时常会好奇,你眼里看到的世界是怎样的?你说,要画一个虫子眼里的世界时,不单单是人类借着放大镜所看到的世界,不单单是把野草变成巨木,平地变得凹凸不平就可以了。要超越人类的思维。所以你把真实注入到每个虚拟的事物身上,街道、森林、天上的世界、水下的世界、变成中年也要帅气地活出自我的猪、努力保护着少女的白龙……

你代替我们,只身走在一条惊险恐怖的冒险路上。你赋予非真实的东西以真实的说服力,构建一个丰富而具体的世界,“邪恶”与“美好”,“强权”与“虚无”,“幻想”与“幻灭”……这些都同时在一个渺小的你身上负担着。

他们说你是悲观的,我觉得也许并不是。你只是努力建筑一个人类以外的世界,努力把它变得无限接近真实,但同时,也知道这是行不通。

红猪不会变成人、千寻不会找回名字、幽灵公主不会击败魔鬼……

《幽灵公主》的结尾,少女对少年:“我很喜欢阿西达卡,但我不能原谅人类。”

少年笑着说“没关系,一起活下去吧。”

没关系,让我们和不能原谅人类的你一起活下去吧。

《新周刊》蒋方舟

2013年10月

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号